El reloj

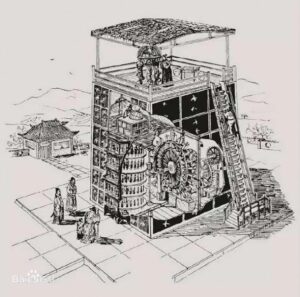

Hablamos de la película Disturbios (Cyril Schäublin, 2022), una estampa de la industria del reloj y la anarquía en un pueblo suizo del siglo XIX; intentamos recorrer históricamente el desarrollo técnico de los relojes desde la observación de la caída del sol, las clepsidras y los relojes de sol hasta el cronómetro marino; explicamos con incontestable claridad la relación entre el automatismo y la relojería; salió el tema de la sincronización; mentamos a Mumford, Postone, Needham, Thompson, Le Goff, Marx, Gille, Poppe, Woodcock, Mau y Prieto, que nos perdonen todos ellos.

Para terminar, Sebastián habló del reloj de Acaz, que no fue el único coso bíblico del programa, también le hicimos hueco a un tema de la banda Vox Dei, Sapienciales.

Como siempre, sintonía de Boris Garcés y cierre con un divertimento para caracoles de Diego Monachelli.

Editorial

La broma de este programa, o mejor dicho, la esencia de este programa, que es ser un chiste sin mucha gracia, consiste en representarlo todo por fragmentos y luego establecer una totalidad que quepa en un episodio. Pero el problema que se nos presenta hoy es novedoso: traemos un tema en el que ya cabe todo nuestro repertorio. Es cierto que hablamos un día de escaleras, y el aleph estaba en el reverso de una escalera. También tocó el tema del circo, o del boxeo, y las metáforas se expresan solas, porque aquellos eran mundos cerrados, mundos dentro de otros mayores, pero representando, por encima o por debajo de nuestras calidades, la totalidad de la vida a pequeña escala. Hoy nos toca hablar del fragmento que contiene realmente a todos los demás, pero, paradójicamente, si uno echa un vistazo en su interior, está vacío.

Pero no me quiero poner intenso, bajemos a tierra. Qué digo a tierra, al polvo del lejano oeste, que es lo más terrenal posible:

El sheriff Will Kane, interpretado por Gary Cooper, espera a Frank Miller y sus bandidos, que llegan en el tren del mediodía para coserlo a balazos por los años pasados en prisión. Kane se va quedando solo, desfilan por la pantalla los rostros que lo abandonaron y cada fotograma está apuntalado por un tic tac y por el balanceo de un péndulo de bronce. El tiempo del espectador y el del héroe en la pantalla coinciden: la catarsis es posible porque es tangible el sufrimiento.

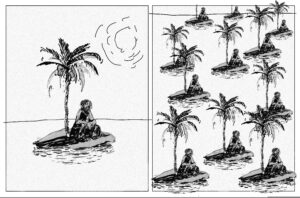

Muchos creen encontrar el grado máximo de la angustia en fantasías que nos dejan atrapados en el tiempo; la repetición es falsamente desesperante, tal vez nos reconforta y la ficción más extravagante sobre los días idénticos tiene dificultad para imitar la monotonía real a la que ya estamos hechos. No da tanto miedo seguir dando vueltas a la noria, porque, ¿cuántas vueltas van? No, la amenaza mayor es que el tiempo anuncia, con cada movimiento, que no solo no nos tiene atrapados, sino que a cada segundo nos quiere soltar la mano.

Entonces ahí está Wayne, mirando de reojo cómo las agujas van augurando la llegada del tren de los bandidos, y nosotros, mientras tanto, pensamos que quizás, la mejor solución para no andar tan desesperados como él, en lugar de dejarlo solo, que eso es traición y queda feo, nos conviene ver su silueta cada vez más nítida y grande por la ventanilla de nuestro vagón y con las manos en las cartucheras dejar que ese pobre existencialista, su reloj y el pueblo entero sepan que en este podcasts en lo último en lo que pensamos es en la muerte.

Ok. Prosigo. Detenerme en cada cuento de Ruido de Cicatriz y analizarlos pormenorizadamente sería como describir un cuadro a través de la composición de los distintos óleos utilizados para conseguirlo. Podría en cambio bosquejar la estructura del libro al amparo de las cadencias estilísticas y temáticas que dinamizan el conjunto, y tendría para esto abundantes basas, ya que no se trata de una obra que cambie de posturas sobre el mismo asiento. Pero prefiero el trampolín de la abstracción y hablar de lo flotante, lo que carga el ambiente durante la lectura y permanece, mientras rellenamos la cerveza e intentamos mirar para otro lado, como una cicatriz –perdón por el atajo-.

Ok. Prosigo. Detenerme en cada cuento de Ruido de Cicatriz y analizarlos pormenorizadamente sería como describir un cuadro a través de la composición de los distintos óleos utilizados para conseguirlo. Podría en cambio bosquejar la estructura del libro al amparo de las cadencias estilísticas y temáticas que dinamizan el conjunto, y tendría para esto abundantes basas, ya que no se trata de una obra que cambie de posturas sobre el mismo asiento. Pero prefiero el trampolín de la abstracción y hablar de lo flotante, lo que carga el ambiente durante la lectura y permanece, mientras rellenamos la cerveza e intentamos mirar para otro lado, como una cicatriz –perdón por el atajo-. Curioso vínculo entre la fantasía del eremita y el imperativo de la maratón [im]productiva. Fantasía recurrente y banal, el refugio en un monasterio se termina con una carta compulsada por diferentes autoridades eclesiásticas que rechazan el ingreso de un pater familias en sus filas, o de quien sea. Las responsabilidades primero. Volviendo del sueño, que me ayudó a quitarme de encima los restos diurnos de una novela en la que un escritor decepcionante (Michel Houellebecq) relata como un escritor decepcionado (Joris-Karl Huysmans) se aparta del mundo, escucho en la radio al rapero Spider Zed, que traduce esta paradoja del eremita productivista para un público adolescente que no puede sino entenderlo demasiado bien: «Intento hacer speedrun con la vida pero no es un die and retry: tren de vida de desempleado eficaz, habrá que escribirlo en mi epitafio». Internet. «Edu lee «Ulises» de James Joyce en 10 días»; «Jan Fabre estrena Monte Olimpo, un espectáculo teatral de 24 horas de duración sobre 33 tragedias griegas»; «Olga Diego descansa tras dibujar 58 horas seguidas»; «La poeta Luna Miguel lee en público durante 48 horas consecutivas… y sobrevive»; «La deportista Beatriz Flamini, de 50 años, salió este viernes de una cueva en la provincia de Granada, España, donde se aisló voluntariamente por 500 días».

Curioso vínculo entre la fantasía del eremita y el imperativo de la maratón [im]productiva. Fantasía recurrente y banal, el refugio en un monasterio se termina con una carta compulsada por diferentes autoridades eclesiásticas que rechazan el ingreso de un pater familias en sus filas, o de quien sea. Las responsabilidades primero. Volviendo del sueño, que me ayudó a quitarme de encima los restos diurnos de una novela en la que un escritor decepcionante (Michel Houellebecq) relata como un escritor decepcionado (Joris-Karl Huysmans) se aparta del mundo, escucho en la radio al rapero Spider Zed, que traduce esta paradoja del eremita productivista para un público adolescente que no puede sino entenderlo demasiado bien: «Intento hacer speedrun con la vida pero no es un die and retry: tren de vida de desempleado eficaz, habrá que escribirlo en mi epitafio». Internet. «Edu lee «Ulises» de James Joyce en 10 días»; «Jan Fabre estrena Monte Olimpo, un espectáculo teatral de 24 horas de duración sobre 33 tragedias griegas»; «Olga Diego descansa tras dibujar 58 horas seguidas»; «La poeta Luna Miguel lee en público durante 48 horas consecutivas… y sobrevive»; «La deportista Beatriz Flamini, de 50 años, salió este viernes de una cueva en la provincia de Granada, España, donde se aisló voluntariamente por 500 días».

¿Qué queda? Lo más habitual es que la escalera se convierte en un testigo, y en cuanto se introducen las memorias y las relaciones entre las personas, las escaleras se nos aparecen como una fuente inagotable de pasiones humanas, un ovillo enredado de hilos cortados, una bola cómica y patética, es decir, una comunidad de vecinos. Pero podemos llevar las cosas aún más lejos: ¿qué puede querer decir vivir en unas escaleras o pensar las escaleras al margen del flujo y el tránsito? Quizás, lo más denso que encontremos sean objetos literarios. No hemos avanzado ni un milímetro desde que Georges Perec nos alertase sobre un problema que hasta esta tarde había quedado descuidado: No pensamos lo suficiente en escaleras.

¿Qué queda? Lo más habitual es que la escalera se convierte en un testigo, y en cuanto se introducen las memorias y las relaciones entre las personas, las escaleras se nos aparecen como una fuente inagotable de pasiones humanas, un ovillo enredado de hilos cortados, una bola cómica y patética, es decir, una comunidad de vecinos. Pero podemos llevar las cosas aún más lejos: ¿qué puede querer decir vivir en unas escaleras o pensar las escaleras al margen del flujo y el tránsito? Quizás, lo más denso que encontremos sean objetos literarios. No hemos avanzado ni un milímetro desde que Georges Perec nos alertase sobre un problema que hasta esta tarde había quedado descuidado: No pensamos lo suficiente en escaleras.